Mue(s)cas modernas desde la supervisión

Se vende un tranvía (1959)

MUE(S)CAS MODERNAS DESDE LA SUPERVISIÓN

“‘Gracias’ a los límites impuestos por la censura franquista, Berlanga y su troupe tuvieron que ingeniárselas para camuflar la ironía crítica del gag en espacios cotidianos, a la chita callando. […] En casi todas sus películas, el encuadre y la profundidad de campo se convierten en un vehículo de camuflaje casi quirúrgico, porque situar a los personajes adelante o atrás, permite poner en solfa muchas de las leyes inviolables del franquismo, sigilosamente, porque a buen entendedor pocos planos bastan” (Manuel Garín, 2014: 131).

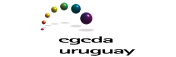

Con tipografía de tebeo, Se vende un tranvía se inscribe sobre el patio de una cárcel, espacio de enunciación privilegiado para la sátira en Berlanga. No podemos dejar pasar que él estudió Derecho como su abuelo y su padre, quienes sí hicieron carrera política. Pero todos ellos se toparon con el reverso más oscuro y caprichoso de la ley. El padre de Berlanga estuvo en la cárcel. Fue condenado a muerte, aunque, por sus influencias, pudo permutar la condena por cadena perpetua: salió medio año antes de su fallecimiento.

Esto no fue sin precio para Berlanga, quien se alistó en la División Azul para luchar contra el bloque ruso con la fantasía –así lo confesó– de hacer méritos para liberar a su padre. Desde luego, la cárcel es territorio familiar y de contra-dicción donde conviven el estómago, el chiste y la muerte. En El verdugo (1963) se comen sopas y se tramitan cobros mientras pasan los féretros para los condenados. En Todos a la cárcel (1993)los presos se confunden con los políticos y el mitin deviene un motín. Y en Se vende un tranvía (1959) los reos rompen filas ofreciendo una ridícula escena circense con hula hoops en una cárcel de presos de poca monta, “íntima, casi familiar”.

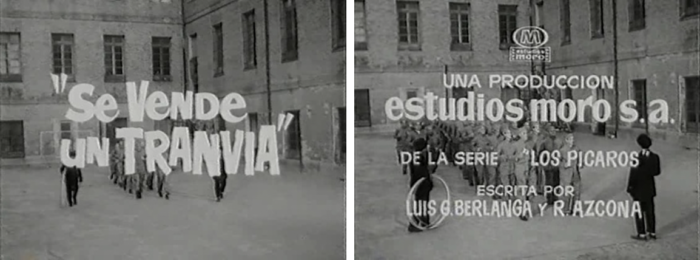

Los créditos presentan al tándem Azcona-Berlanga en el guion, que aquí supone su primera colaboración. Y, aunque los créditos finales rubrican a Juan Estelrich como director y a Luis García Berlanga como supervisor, muchos analistas e historiadores –Julio Pérez Perucha, Eduardo Rodríguez Merchán, Kepa Sojo o Fernández Hoya (2011)– asignan a Berlanga la autoría. Desde luego, las claves temáticas y los gestos formales de Se vende un tranvía parecen escribir, como defenderemos, la mirada desencantada y desencajada de Berlanga. Para empezar, la enunciación berlanguiana no cree en la ley y el narrador de Se vende un tranvía deja bien claro que no es ni un policía ni un juez. Esto es, no interroga en nombre de la ley sino en nombre de aquel amante de toda ficción que busca la verdad de una historia sin exigir su sentido. Antes de escoger al protagonista el narrador dice: “Todos hicieron algo tan absurdo que vale la pena conocerlo”.

Se vende un tranvía se propone como el piloto de la serie Los picaros. Quizás por ello, el narrador dice poder escoger un pícaro al azar. Si el franquismo importó la neorrealista Ladri di biciclette (Ladrones de bicicletas, Vittorio de Sica (1948) en singular para eliminar la crítica social, la necesidad y la pobreza generalizada, Los pícaros reivindica el plural sugiriendo que nuestro protagonista es un personaje-metonimia de la picaresca nacional. Pero la crítica aquí no recae sobre el robo por necesidad sino por el aprovechamiento de oficio y la avaricia de quien sí tiene.

Otra particularidad del narrador de Se vende un tranvía es que, a pesar de ser una figura demiúrgica, suspende su incorporeidad para ofrecer desde el fuera de campo un cigarrillo y lumbre para invitar al personaje a hablar. Podemos pensar ese complejo juego de espejos que supone que el narrador es escuchado por el mundo diegético y que, a su vez, los personajes le responden rompiendo la cuarta pared como un gesto decidido de modernidad cinematográfica. Sin ir más lejos, Se vende un tranvía se estrena en 1959, el mismo año que Los cuatrocientos golpes (François Truffaut) cuya mirada final y sin rumbo de Antoine Doinel a la cámara marcaba muchas otras tantas que en los 60 iban a provocar al espectador.

Esto hay que pensarlo con cautela. Autores como José Luis Castro de Paz o Santos Zunzunegui, quienes están trabajando para articular una nueva memoria del cine español, nos advierten de los peligros de asignar precipitadamente influencias extranjeras a directores españoles sin rastrear más detenidamente y, más de cerca, la veta de nuestro cine, su más extraña singularidad. Pues, aunque los temblores críticos del neorrealismo italiano y los pulsos formales de la nouvelle vague alcanzaron a autores como Berlanga o Bardem, éstos eran bien conscientes de las raíces culturales de su patrimonio nacional –no solo cinematográfico sino también literario y pictórico. Y, ante todo, no se dedicaron a importar la modernidad, ni siquiera a interpretarla pues fueron ensayando y revisando sus códigos con miradas afiladas que se sabían escrutadas bien de cerca por la censura franquista. Castro de Paz y Cerdán nos invitan a pensar esa particularidad del cine hispano regeneracionista como una elevación y crispación del punto de vista que suponen “variaciones semántico-estilísticas que no habían dejado de ser claves, en otros momentos de nuestra historia del arte y de la literatura, para definir decisivas transformaciones estéticas” (2011: 48).

Esto lo advertiremos también en la pieza que nos ocupa. El protagonista elegido es Julián, el Toribio, quien pasa de la mirada esquinada de quien desconfía, a la orgullosa confesión de un timo extraordinario abriendo el flashback de esa hazaña mezquina pero talentosa. El flashback es una excepción en la obra de Berlanga pero permiten ejemplificar a Castro de Paz y Cerdán esa elevación del punto de vista. En Esa pareja feliz (Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, 1951) el matrimonio mira desde una noria su pasado en lo que Castro de Paz y Cerdán advierten el único flashback de la obra de Berlanga –aunque, considerando Se vende un tranvía como obra de Berlanga éste debe sumarse como otra maravillosa excepción. Ese momento reflexivo problematiza y cuestiona el retorno al pasado. En Se vende un tranvía, Julián inicia su recuerdo desde la cárcel pero aparece en el recuerdo desde lo alto esperando a cazar las almas cándidas que llegan a la ciudad –que, a la vez, supone un guiño metadiscursivo, pues también esa llegada es la Berlanga que con Se vende un tranvía vuelve a rodar en Madrid tras su opera prima.

Julián se convierte en narrador diegético y experimentado en timos que trata de distanciarse de carteristas o ladronzuelos, para elevar su caché. Lo dice muy claramente: “Necesitaba un tipo que se empeñara en meterme el dinero en el bolsillo. […] ¿Quién me iba a dar a mí el dinero por su propia voluntad”.

Esto ya lo consiguió Berlanga en el film inmediatamente anterior a Se vende un tranvía: Los jueves, milagro (1957). Allí, el alcalde, el maestro y otros impostores del pueblo engañan al pueblo falseando apariciones de San Dimas. Ahora bien, la farsa se convertía en realidad –los milagros se hacen reales– cuando el santo se aparece en el pueblo haciéndose pasar por mago.

Apunta Perales:

“El maestro, el terrateniente, el alcalde y el dueño del balneario aprenden bien la lección: jugar con la religión puede ser muy peligroso. Ése es el mensaje. La moralina final enturbia la primera parte de la historia; resulta interesante la idea de unos pícaros del siglo XX que intentan enriquecerse aprovechándose de las desgracias y esperanzas de los más débiles. Ésta fue la idea primera que nunca pudo llevarse fielmente a la pantalla. Tal vez, Berlanga debería haber esperado veinte años más para realizar esta historia que la censura oficial y la Iglesia española intentaron silenciar” (1997:127).

Si entendemos Se vende un tranvía como una pieza firmada de Berlanga, advertiremos que solo tardó dos años en retomar, literalmente, a esos pícaros yque su ejercicio de distanciamiento lo hace hasta el final. Nos interesa especialmente que las trampas para el pueblo se traman desde el artefacto cinematográfico: tras el Santo se advierte toda la parafernalia de un rodaje, efectos especiales incluidos.

Pero los milagros se tornan reales cuando se presenta un mago –Méliès– que efectivamente desde lugares elevados –el campanario o el balcón– hace milagros solo con un espejo. Es ese espejo luminoso pero deformante del esperpento que en Esa pareja feliz deformaba los cuerpos y que, en Los jueves, milagro, cegaba y suspendía el principio de realidad.

Esa elevación y crispación del punto de vistacontribuye, por el distanciamiento crítico que permite, el paso del sainete al “esperpento cinematográfico, marca primera y más evidente del alcance de una Modernidad cinematográfica propiamente española” (Castro de Paz y Cerdán, 2011: 61). El protagonista de Esa pareja feliz, desde lo alto de esa noria que, obedeciendo a sus deseos, se ha parado alardea: “Me gusta ver Madrid desde arriba, es como si fuese el amo de todo[…] el matrimonio no entra en mis proyectos, yo tengo grandes ideas, quiero llegar muy alto”. Sin embargo, al final del film, la cámara desciende desde beso del matrimonio hasta sus pies que, aunque los de ella se elevan para el beso, siguen tocando el suelo del realismo.

acaban con los pies en el suelo.

Esa mirada elevada, reflexiva y autoconsciente de su opera prima, Berlanga la sostiene a lo largo de su obra. En la azotea es desde donde se nos presentan a los compinches de Julián, ociosos, jugando a cartas y lavando sus trapos sucios esperando en Se vende un tranvía. El verdugo se despide desde lo alto del puerto con Amadeo con su nieto en brazos viendo cómo los turistas europeos, desentendidos de la realidad del país, zarpan en yate por las aguas de Mallorca. Las zonas altas como azoteas, terrazas o balcones suponen motivos visuales de quien cree tener mundo a sus pies o de quien es capaz de desplegar cierta mirada. Las azoteas son claves para las sátiras de Paolo Sorrentino. Desde la azotea es consciente César del mundo que ha creado a su medida en Abre los ojos (Alejandro Amenábar, 1997) y desde la azotea nos canta y nos vacila C. Tangana en los videoclips de El madrileño (2021).

Y aunque la altura da posibilidad de miras, de nuevos visos, la autoconsciencia que da la altura es de la enunciación (y para el espectador) pero no siempre es atendida por los personajes, que quedan muchas de las veces “felizmente” atrapados en ese universo cerrado berlanguiano. Nada lo muestra mejor que el final de Se vende un tranvía –al que llegaremos–, o ese despreocupado “eso dije yo la primera vez” de Amadeo al final de El verdugo, ante la angustiosa negativa de su yerno a volver a ejecutar.

Una de las vetas del universo Berlanga es esa picaresca que revela el arraigado sentimiento de inferioridad que, rápidamente, intenta resolverse con avaricia ciega o con la pérdida de todos los escrúpulos. Se vende un tranvía muestrael triunfo del paleto y de la pasión por la ignorancia.Se vende un tranvía dispara apunta contra la cultura del trabajo y la cultura del ahorro a largo plazo que a finales de los 50 y los 60 pasaría a ser cosas de tontos para promover el consumo, el préstamo y el endeudamiento. De las estaciones Julián acude a Mármoles Molina, en la que un hombre se deja tomar medidas, no para un traje sino para su ataúd.

Tanto la puesta en escena hiperbólica como el punto de vista que nos mortifica situándonos en el interior entre otras figuras santas, nos invitan a compadecernos del colmo de los honrados: “yo nunca entenderé a esta gente: se pasan trabajando de sol a sol y cuando tienen algo ‘ahorrao’ miren en qué se lo gastan”–dice Julián. Y del humor negro –en lugar de timar a ese pobre hombre, le da el pésame– a la barra de bar por la que desfilan caracteres. El bar es otro motivo visual del cine nacional: frente al aroma de los cafés europeos o a lo exclusivo de los locales nocturnos, los bares en España son para todos los públicos, auténticos observatorios de lo cotidiano. Allí, Julián encuentra una suerte de muestrario del cine de Berlanga: “sosegadas madres lactantes, de matrimonios aburridos de sí mismos, de novios ilusionados y enamoradísimos y, cómo no, de conspiradores”. Pero es la mirada a la mujer de la barra la que lo conduce a su víctima, un campesino con ahorros. Ese desplazamiento del interés por llevar al cine a la chica que toma anís en la barra a escoger a qué paleto timar calibra el triunfo de la lógica fálica frente a la lógica del deseo en el universo Berlanga. Sus narraciones quedan movilizadas por la tenencia y la pertenencia, por el dinero, los negocios, por todo lo que tiene un precio, lo que se puede tramitar, tener, perder, vender, ganar, comprar, robar, donar. Si, por ejemplo, las críticas sociales de Buñuel o Bardem cuentan con el deseo, la obra de Berlanga se interesa más por la circulación de un goce acéfalo y sin medida que no diferencia entre clases ni escenarios.

Así pues, Julián escoge al primo –al pringao–, avalado por un plano detalle de su cartera –escala excepcional en el cine berlangiano– y despliega el dispositivo: llama rápidamente a sus muchachos quienes “ya tenían ensayados sus papeles”. El despliegue teatral se pone al servicio de la farsa mientras Julián trata de engatusarle con lujos y halagos para prender su confianza: “en los pueblos hay más moral”, algo que Berlanga, como sabemos, desmintió en su obra. En una escena destarifada y carnavalesca llega la tropa disfrazada y dispuesta a representar sus papeles: el acaudalado propietario del tranvía, su asalariado y una monja con tacones –fetichismo que cita Pedro Almodóvar en Entre tinieblas (1983) con Chus Lampreave, cuya participación en Se vende un tranvía supone una de sus primeras incursiones en el cine.

El primero en entrar es el supuesto propietario del tranvía, que se presenta como don Hilario, orondo, zampón con traje y sombrero que parece espejar el ideal del campesino. Precisamente pide aquello que éste no se permite: café con copa de Napoleón, bravas, aceitunas y habanos auténticos. Acto seguido entra la monja pidiendo que la caridad para los pobres, esa caridad que, como veremos en Plácido (Luis García Berlanga, 1961),supone cierta plusvalía y privilegio para el burgués. Su asalariado y una partida al billar en la sala superior del bar completan la misión: ‘el primo’ queda seducido por la idea de comprar un tranvía: “yo he venido a Madrid a comprar una trilladora pero si sale algo mejor…” .

Con el tranvía, Berlanga continúa esa atención a los vehículos que no dejan de circular en el neorrealismo. Esos tranvías que ni siquiera se pueden pagar en Umberto D (Vittorio de Sica, 1952), por ejemplo. Si lo rural requiere de las maquinarias para trabajar la tierra, en la ciudad los vehículos son importantes para (ir a) trabajar. La bicicleta es el requisito para el nuevo trabajo de Antonio en Ladrón de bicicletas, como el motocarro presidido por la estrella de la Navidad y pagado a plazos también lo es en Plácido. Por eso, el vehículo (propio) es último reducto de dignidad y libertad, por eso Don Anselmo, a pesar de la oposición de sus hijos, vende todas sus propiedades para comprarse El cochecito (Marco Ferreri, 1960).

Lo interesante de Se vende un tranvía es que el campesinohabía llegado a Madrid precisamente para comprar una trilladora. Pero acabará perdiendo una maquinaria agrícola para ganarse honradamente el pan –la trilladora recoge el trigo al separar el grano de la paja–, por dejarse engatusar – porque no sabe triar ni distinguir al honrado del pillo– por las promesas de la urbe. El tranvía, condensa, así, la llegada a la ciudad y cómo ésta es hostil con los paletos. En El pisito (Marco Ferreri, 1958) el tranvía llega a Carabanchel cruzándose con un atajo de ovejas, colisión entre lo rural y lo urbano que se ve en la gallina en el metro en Surcos (José Nieves Conde, 1951) o Agustín con sus maletas y sus pollos por las grandes avenidas de Madrid en La ciudad no es para mí (Pedro Lazaga, 1966). En Se vende un tranvía también es el carromato en el que el equipo de Julián va a trabajar, no sin antes casi colisionar con un coche de lujo.

Convencido el primo, le enseñan el tranvía: “modelo extraplano, con mucha capacidad ymaterial austro-húngaro”–su significante talismán. Tras cerrar el trato y conseguir un adelanto, quedan para el día siguiente. Al despedirse y esquivando a los guardas, los estafadores se esconden tras una valla donde se agolpan carteles cinematográficos entre los que reconocemos el de Natalie (Christian-Jaque, 1957), precisamente un film sobre ladrones de joyas en el que aparece Michel Piccoli, actor que trabajaría con Berlanga en Tamaño natural (1974) y París Tombuctú (1999). Aunque este encuentro es contingente, esos carteles cinematográficos señalan cómo las producciones extranjeras y nacionales, en el mejor de los casos, convivían y rivalizaban en las carteleras. A su vez, el glamour y el halo del rostro de las estrellas contrasta con la gestualidad de los cacos.

La importancia de ese plano queda señalada también porque supone el plano de la transición en la elipsis. Al día siguiente el primo viene con otro vecino del pueblo, que desconfía del trato, pero también acabará fascinándose con la ganga que supone comprarse un tranvía. Esto que requiere la intervención de Marujita (Chus Lampreave), quien pasa de bailar alegremente en la azotea a representar a la hija de un moribundo propietario de un tranvía rezando en la iglesia.

El plano a la cartera en la presentación del personaje del primo encuentra su contestación en el detalle del reloj que marca la espera de los estafados a recibir sus tranvías al día siguiente. Ese caos que caracteriza la composición berlanguiana desaparece abruptamente para subrayar el fraude, dejándolos solos en el bar. Pero el reencuadre tiene aún más guasa: se abre para incluir al camarero –quien dice no saber nada– mostrando el rostro de los pasmados que contrasta con todos esos bustos de los posters de las paredes del bar, ilustrando un mundo ideal que ellos nunca alcanzarán. Pues lo que queda de metraje se limita a ir cerrando cada vez más el universo diegético.

Como hemos visto, los timos han requerido su tramoya: continuas idas y venidas, escondites, máscaras y representaciones que han hecho del encuadre un cuadro viviente que celebra el tumulto y la vida del caos. Como ocurre en otros textos de Berlanga, “la coreografía de los actores y los movimientos de la cámara han sido estudiados y meditados no para asombrar y embobar al crítico sino para que el espectador medio se sienta atrapado y llevado de un sitio para otro. El cine de Berlanga y, sobre todo, su puesta en escena, parecen ideados para arrastrar al espectador” (Deltell, 2011: 122). Y, por ello, de algún modo, hemos sido cómplices de la tram(p)a. La enunciación, como también suele suceder en la obra de Berlanga, dificulta la identificación con los personajes. Ahora bien, no podemos obviar que los espectadores tendemos a compartir el punto de vista de quien narra –es propio de la picaresca compartir el punto de vista del ladrón. A esto se suma que los ahorradores son calificados de tontos –son quienes no saben en el relato– y más próximos a la muerte mientras que los estafadores quedan representados viviendo libremente en la azotea –y ostentan el saber en el relato. Por ello, de algún modo, los espectadores quedamos seducidos por el timo. Cae en la trampa hasta el mismísimo Berlanga: los guardas detendrán a Julián cuando está a punto de vender un globo aerostático como peculiar sistema de riego al director valenciano, que representa a un humilde agricultor.

Si decíamos, con Castro de Paz y Cerdán (2011), que la elevación del punto de vista supone una avanzadilla hacia la modernidad cinematográfica española, que Luis García Berlanga sea el agricultor al que Julián le intenta vender su último invento es elocuente. Quien aparecerá en los créditos finales como super-visor entra en la diégesis viendo-desde abajo, con cara de bobo, ese globo del absurdo que se le escapa. Es de una finura aplaudible señalar como impotente a ese autor que se inmiscuye en supropio texto. También Alfred Hitchcock se queda como un pasmarote cuando pierde el autobús en el arranque de Con la muerte en los talones, del mismo año que Se vende un tranvía. Y es que quien más sabe del relato entra en él confirmando que hacerse el tonto puede ser una vía inteligente para saber.

Volvemos al presente del relato, a la cárcel. Julián nos recibe y con unas líneas de guion al servicio de la continuidad televisiva –precisamente porque es un piloto– dice: “Bien, ya saben por qué estoy aquí. Muchos de esos también tienen sus cosas que contar. ¿No les gustaría saber lo que ha hecho ese, el gordo? Tampoco fue malo el timo que inventó. Ya se lo contará otro día. ¿No sabe quién es? [trae al primo] Aquí el timao también le cogió afición y se pasó a nuestro bando”. Si bien Julián lanza promesas de serialidad –con ese “ya se lo contará otro día”–, el giro de guion que nos presenta al estafado como nuevo estafador insiste también en la continuidad. Es decir, no solo se promete continuidad televisiva –aunque Se vende un tranvía “se antojó demasiado localista para aventurarse con la inversión total de la productora” y ésta abandonó el proyecto (Hoya, 2011: 92)– sino que esa resolución es la última carcajada de los estafadores al espectador. Es la sorna berlanguiana: ningún personaje queda a salvo.

Finalmente, los presos forman filas y se retiran del patio mientras aparece el roll de los créditos. Pero parece que los autores solo pueden firmar cuando es posible un campo vacío, ese campo vacío contra el que parecen trabajar todos esos campos densos y con guirigay del cine de Berlanga. Esto también se da en los créditos iniciales de Todos a la cárcel, donde ya no se acompaña en el guion por Azcona sino por su hijo, en ese esfuerzo subjetivo de escribir una luz contra la negrura que durante tanto tiempo amenazó con la muerte de su propio padre.

Shaila García Catalán. Profesora de la Universitat Jaume I de Castellón.

Bibliografía:

- Castro de Paz, J. L. y Cerdán, J. (2011). Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de los años 50. Madrid: Cátedra.

- Deltell, L. (2011). Marqués de Leguineche & son. Análisis de “La escopeta nacional”, “Patrimonio Nacional”, “Nacional III” y de los proyectos cinematográficos “Nacional IV” y “¡Viva Rusia!”. En García Serrano, F. (ed.): Luis García Berlanga: de Villar del Río a Tombuctú, Págs. 112-130. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

- Fernández Hoya, A. (2011). La conexión Azcona-Berlanga: “Se vende un tranvía” (1959). En García Serrano, F. (ed.): Luis García Berlanga: de Villar del Río a Tombuctú, Págs. 83-98. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

- Garín, M. (2014). El gag visual. De Buster Keaton a Mario Bross. Madrid: Cátedra.

- Perales, F. (1997). Luis García Berlanga. Madrid: Cátedra.

Categorías